|

什么是耐药性

病原微生物主要分为细菌、病毒、真菌、放线菌、立克次体、支原体、衣原体、螺旋体八大类,在自然界中可谓“无处不在”。抗微生物药物,是指具有抑制或杀灭病原菌能力的化学物质。

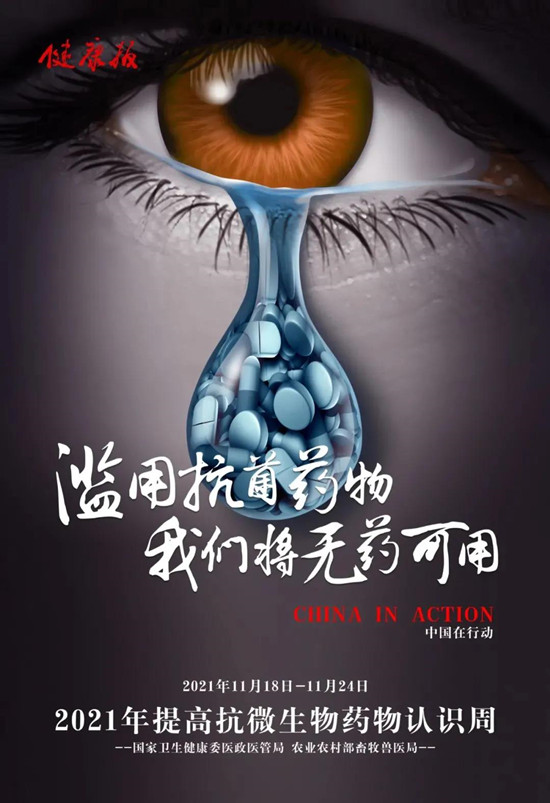

耐药性是微生物对抗感染药物的相对抗性,是微生物进化过程的自然界规律,也是微生物耐药基因长期进化的必然结果。耐药性一般是指病原体与药物多次接触后,对药物的敏感性下降甚至消失,致使药物对该病原体的疗效降低甚至无效。随着耐药性增长,若发生耐药菌感染,则有可能面临无药可治的局面。

加速耐药菌产生的原因

1.患者常见因素

(1)当身体出现发热、咳嗽、喉咙痛等症状时,患者自行购买消炎药服用,而这所谓的消炎药,一般都是指抗微生物药物;

(2)有医生明确诊断并制定的治疗方案,患者在病情稍好转后但疗程未足情况下自行停药;

(3)有医生明确诊断并制定的治疗方案,短时间内治疗得不到患者的理想效果,而自行停药;

(4)患者自行增减用药剂量或者用药频次。

2.医疗常见因素

(1)无感染指征或病原菌未明确情况下使用抗微生物药物;

(2)轻症患者选用限制级别抗微生物药物或者联合使用2-3种抗微生物药物;

(3)给药剂量过小或者给药频次不符合药物特性;

(4)给药疗程不足或者疗程过长。

减少耐药的措施

1.加强宣教,让更多的人了解微生物与抗微生物药物的特性,以及耐药菌出现的因素和危害。

2.加强社会药房的管理,设置购买抗微生物药物的限制条件,如凭医生处方购买。

3.在诊疗过程中,医生应把《抗菌药物临床应用指导原则(2015年版)》与临床相结合,明确有用药指征的患者,应根据疾病特点选择合适的药物经验性治疗,后续再根据微生物检查结果或者疗效进行调整。单一药物能控制病情就不建议联合两种或两种以上抗微生物药物,明确病原菌的情况下应该选择有针对性的窄谱抗微生物药物。抗微生物治疗应该足量足疗程,但并不代表随意延长治疗时间,在达到停药标准时应该适时停药。另外,对于抗微生物药物的选择,还要结合各类药物的特性。例如时间依赖性的抗微生物药物,需要一天多次给药。若把药物的日剂量作一次性使用,这是不合理用药的行为,这做法不但会增加因药物剂量过大造成的不良反应,还会使药物不能持续地维持在有效的血药浓度,达不到应有的治疗效果。相对于剂量过大,另一个情况就是剂量过小,连续使用过小的剂量,不但达不到药物的最低抑菌浓度,还容易诱导耐药。

4.药师应该做好用药宣教,提高患者用药依从性。

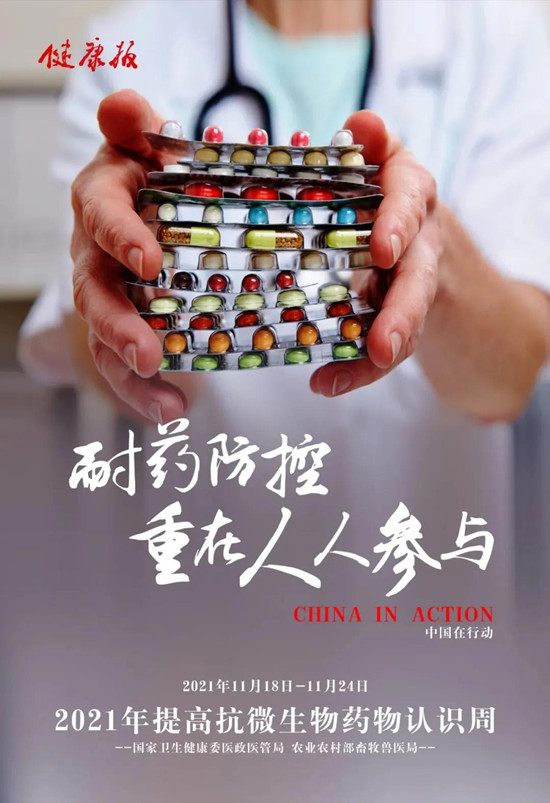

认识微生物药物,减少耐药的产生,靠的不单单是医务人员,还需要广大群众一起参与。只有全民意识提高,才能把各方面措施落实到位,从而达到减少耐药的结果。

供稿:药剂科 黄彩容

编辑:院办

审核:李英强

|